卡伦堡生态工业园的低碳化

卡伦堡生态工业园已经是教科书级别的案例了,是环境专业学生都会接触到的。学过这个案例的同学应该都有印象,卡伦堡生态工业园以燃煤

卡伦堡生态工业园已经是教科书级别的案例了,是环境专业学生都会接触到的。

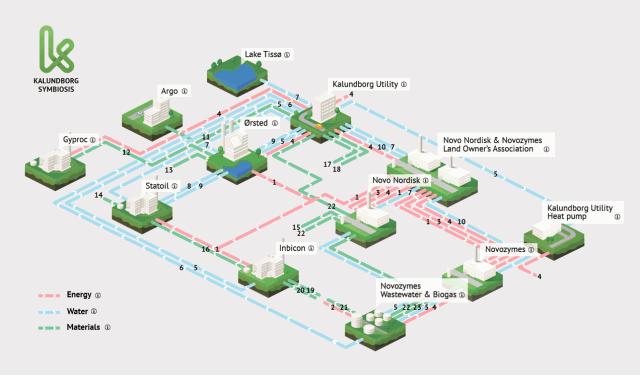

学过这个案例的同学应该都有印象,卡伦堡生态工业园以燃煤电厂、炼油厂、制药厂和石膏制板厂4个厂为核心,最重要的是发电厂[1][2]:

Asnaes发电厂是整个生态工业园区核心中的核心。除作为发电厂本身需要为企业和居民提供电能以外,Asnaes发电厂还在多个方面维持着整个生态工业系统的稳定运行,主要包括:为卡伦堡约5000个家庭提供热能,大量减少了烟尘排放;为炼油厂和制药厂提供工业蒸汽,热电联产比单独生产提高燃料利用率可达30%;电厂的冷却水还为当地农业提供了热能;发电站的脱硫设备每年生产约20万吨石膏,这些石膏被卖给石膏板厂,可以减少石膏厂天然石膏的使用,同时减少固体废物的排放;每年产生的3万吨粉煤灰被水泥厂回收利用;发电厂产生的大量飞灰提供给土壤修复公司用于生产水泥和筑路等。

在过去,Asnaes发电厂是一个燃煤电厂。对于脱硫石膏、粉煤灰的利用也是循环经济链条中的重要环节。

那么,在碳达峰、碳中和的年代中,卡伦堡的情况如何?

2022年,卡伦堡的碳排放相对于2015年基准线降低了80%。

卡伦堡是怎么做到的?通过生物质燃料和可再生能源的使用。这里面的关键环节是[3]:

2017年,欧盟委员会批准丹麦向丹能(阿斯纳电厂)提供4.22亿丹麦克朗,支持后者从煤炭发电向生物质发电转型,用来自再生林的木屑逐渐替代煤炭作为燃料,并计划在2023年完全实现无煤化,届时每年可减少80万吨二氧化碳排放量;

2018年,比加丹和沃旭能源(原丹能)的沼气厂在阿斯纳电厂50000平方米区域内建成,旨在将诺维信和诺和诺德的副产物转化为沼气,再升级为天然气,年产1800万立方米天然气,并入区域管网,而脱气后的生物质则用作农田肥料——丹麦东部最大的这座沼气厂每年可处理约30万吨生物质,而沼气替代天然气则可以将每年的二氧化碳排放量减少大约1.7万吨;

丹麦自1992年就对石化能源征收高额的能源税,但对生物质能源免除能源税。在碳达峰碳中和的大背景下,卡伦堡向绿色能源的转变也是顺利成章的,但同时也意味着其循环经济链条的自我修正。

而卡伦堡模式在我国,依旧面临着很大的挑战。从生物质燃料来看,尽管生态环境部明确其不属于高污染燃料[4],但同时也明确了其排放标准[5]:

单台出力65t/h以上的生物质发电锅炉按其燃料种类和燃烧方式执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中对应的排放限值。若采用直接燃烧方式的,执行燃煤锅炉的排放限值;若采用气化发电方式的,执行其他气体燃料锅炉或燃气轮机组的排放限值。

然而,在煤改燃为主流的今天,燃煤锅炉也需要执行超低排放标准要求[6],生物质燃料由于其特性,稳定达到超低排放还有很大的难度,地方政府对生物质燃料往往处于不置可否的态度:

燃煤电厂排放的烟尘、二氧化硫和氮氧化物三项大气污染物与《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃机要执行特别排放限值相比较,将达到或者低于燃机排放限值的情况称为燃煤机组的“超低排放”。其中,在燃用煤质较为适宜的情况下、采用技术经济可行的烟气污染治理技术,使得烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别小于10 毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的煤电机组,称为超低排放煤电机组;使得烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别小于5毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的煤电机组,称为满足燃汽轮机组排放标准的煤电机组。

与之类似的是,在卡伦堡工业园中可以生产的肥料,在我国由于农业监管法规的变动,也变得不再可行,Novo Nordisk制药中国公司的残渣只能按照一般工业废物进行处理。

Novo Nordisk制药公司,年销售额约20亿美元,公司生产医药和工业用酶,是丹麦最大的制药公司。该公司在生态工业园区中还担任着连接农业的重任,例如制药厂的原材料土豆粉、玉米淀粉发酵产生的废渣、废水以及污泥等废弃物,经杀菌消毒后被农民用作肥料;胰岛素生产过程的残余物酵母被用来喂猪等。

在我国,生态工业园[7][8]作为国家推动工业园区、工业聚集区、静脉产业区绿色发展的抓手,主要以园区管委会为主体进行落实推动。如何将不断变化的管理要求和生态工业园的发展有机的结合起来,卡伦堡生态工业园始终是一个不断进化的鲜活的指引。

上一篇:颗粒机厂家猫砂机豆腐渣颗粒机